Un domingo soleado de otoño, que también los hay en Santiago de Compostela, aunque mentira parezca, salimos como solíamos hacia la “finca” a pasar la tarde en el campo. Carretera N-550 en dirección al Valle del Ulla. Antes de bajar hacia el río, nos desviábamos hacia Santa Cruz y, dejando aparcado el automóvil, cruzábamos andando por el lateral del formidable viaducto del ferrocarril, y en un terreno posiblemente de la aldea de Cortiñas, en una apacible pradera delante de una ermita solitaria, con el Ulla profundamente abajo y la montaña a nuestra espalda, pasábamos la tarde en contacto con aquella naturaleza vital. Merendaban los niños, y el sol de la tarde y el movimiento de la cabeza del menor de los míos me hizo por un instante intuir un pequeño desastre: en una de aquellas enmarañadas y rizadas greñas rubias había algo que me llamó la atención. Me acerqué a examinarlo más de cerca y estaba claro, eran liendres, hermosas liendres embrionadas, vivas y numerosas. Allí terminó la excursión de este día. A Santiago de inmediato y a la farmacia de guardia. Estaba en el Ensanche, así llamábamos a la zona nueva, entré y solicité una loción específica para tratar a un niño con piojos. La farmacéutica, mujer elegante y simpática, embutida en su bata blanca, trajo el medicamento y, sin yo demandar cosa alguna, empezó a explicarme que de aquel laboratorio farmacéutico había una loción y un champú, ambos con dos principios activos diferentes, igualmente eficaces, ya que actuaban sobre el sistema nervioso de los insectos, pero solo afectaban a los adultos y ninfas y no a los embriones desarrollándose en los huevos pegados al pelo, las liendres. Aprovechó para instruirme sobre los puntos esenciales del ciclo biológico del Pediculus y cómo debía intentar que se desprendieran las liendres lavando la cabeza con un jabón clásico, de los de fregar o, por el contrario, con un vinagre diluido en agua, pasando la lendrera cuidadosamente y sin olvidar que debía aplicar el tratamiento a todos los niños de la casa, avisar al colegio y repetirlo a los 6 días, pues, las pocas liendres que persistieran, inaugurarían un nuevo ciclo si no lo hacía.

La escena era así: en la tarde noche apacible de un domingo no había en la farmacia de guardia nadie más, solo la farmacéutica explicando con rigor el ciclo biológico y el tratamiento adecuado de la pediculosis al catedrático de Parasitología de la Facultad de Farmacia de aquella universidad compostelana. Sostuve la atención sin decir palabra, dando a entender con gestos complacientes que entendía su plática. Pagué, le di las gracias y me fui a casa reflexionando en serio y concluyendo: uno, que sí, que merecía la pena la mucha parasitología que explicaba y exigía a mis alumnos de farmacia, de lo que muchas veces había dudado; dos, que aquella mujer, en justo ejercicio de su quehacer social, me había informado correctamente, había desempeñado su función sanitaria, su deber; tres, que aquella profesional, a buen seguro no había cursado su carrera en Santiago. Conocía bien la historia reciente de la materia en nuestra facultad. En Santiago, el último catedrático de Mineralogía y Zoología aplicadas a la farmacia no se inclinó por esta parte de la asignatura -vieja heredera de la Materia médica animal y mineral-, la parasitología, como sí ocurrió en Granada o, en menor medida, en Barcelona y Madrid. Cuando, en 1940, se dotaron cátedras de parasitología animal en las facultades de Farmacia, el profesor que obtuvo por oposición la de Santiago tomó posesión y ejerció su cátedra justo los 30 días en que tardó en trasladarse a Barcelona. Posteriormente, la propia facultad desdotó esta cátedra para dotar la de Fisiología Vegetal. Solo tras crear el prof. Lora, magnífico ministro de Educación, el cuerpo de Agregados de Universidad como puente hacia las cátedras, se volvió a dotar. Así volvieron, bien tarde, por cierto, las aguas a su cauce. Tras el efímero pase de un antecesor, se estableció sólidamente la cátedra: un conjunto de enseñantes e investigadores de esta materia en Galicia, desde nuestra facultad compostelana, pujantes ahora cuarenta y pico años más tarde.

Volvamos al relato. Aquel soleado domingo no terminó así. La ocasión era única; tras la cena, nos fuimos el pequeño y yo a la facultad. Era domingo y estaba todo el edificio cerrado y desocupado; subimos al laboratorio de la tercera planta y empecé a hacer preparaciones para prácticas. El tiempo se pasó rápido y, de pronto, oímos que alguien abría la puerta del laboratorio y se asomaba curioso. El portero de noche, pensé. Mas no era el vigilante, era un respetado profesor al que siempre llamaban con el ‘Don’ delante. Vivía en el campus, y sorprendido al ver un laboratorio iluminado en noche dominical, entró y nos halló en plena faena. Allí estaba el donante, subido a un alto taburete dibujando no sé qué mientras su padre, con lupa y microscopio encendidos, montaba entre porta y cubre con líquido de Joyer, pelos rubitos con hermosas liendres vivas, y ya había una larga fila de preparaciones secándose en la mesa. Le expliqué la situación al bondadoso profesor que, parco como siempre, dijo: ¡¡eres increíble!! Y se fue dándonos las buenas noches.

El niño donante, a pesar de sus solo cuatro años, contribuyó generoso a enriquecer la colección, bien magra por entonces, de preparaciones de prácticas de alumnos, y grabó bien en su cabecita lo que eran los “pipis” y cómo vivían. Así ocurrió; tres años más tarde, al volver en la noche de la facultad, me recibió alborozado diciéndome que tenía una sorpresa para mí: “ven, ven al cuarto de juegos”. Allí, iluminado con una vieja lamparita delante de su espejo estaba mi viejo monocular, el que tengo desde niño, con un hermoso piojo atrapado entre dos portaobjetos en su platina. Míralo, de mi pelo. Otra vez había adquirido en su colegio, “El Skineiro”, los consabidos piojos. Su hermano era un buen testigo, alérgico a varios pólenes y ácaros, denunciaba de inmediato la presencia de piojos; él, tolerante en gran medida, almacenaba cada otoño una buena infestación. Así fue como, por dos veces en mis recuerdos de aquellos años 70, personas ajenas directas a la parasitología, enseñaron al parasitólogo.

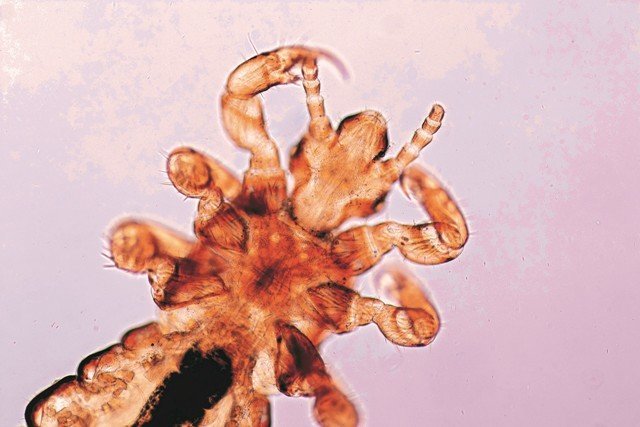

A pesar de mi formación, la zoología que estudié era de invertebrados no artrópodos; los anopluros me persiguieron en un tiempo. El tribunal de cátedra, viendo mi inclinación por los helmintos y protistas, eligió como lección de programa, de aquellas tres que salieron en el bombo, la referente a piojos y pulgas. La verdad es que de perdidos al río, me dije, y me divertí colocando entre tanto dato morfológico y de aburridos ciclos, otros evidentes de coevolución entre estos ectoparásitos, sin alas, hematófagos, y el hombre como su hospedador en el pasado y presente; como era esencial en su especificidad y lugar del parasitismo, aquella pinza característica en que terminaban los artejos de su patas, pinza formada por el metatarso en forma de uña que se articula sobre una eminencia –pulgar– de la tibia, cerrando un círculo justamente de un tamaño menor al diámetro del pelo. Asidos de este modo al pelo, permanece a la altura justa, del suelo, el cuero cabelludo o pubis, bajando hasta cinco veces al día para alimentarse de sangre. Y esta transformación de sus patas solo les permitió parasitar anfitriones con pelo y no a las aves. Por otra parte, la especificidad se reforzaba gracias también a la adquisición de micetomas (pseudo-órganos internos con bacterias simbióticas), que por entonces pensábamos que solo podían digerir la hemoglobina particular de cada especie. La especificidad condujo a la evolución paralela con sus anfitriones a lo largo de los últimos 70 o así millones de años. Suerte que tuve en el atrevimiento; me gané a buen seguro el tercer voto; el deleite que vi en su cara por mi perfume evolucionista, sincero entonces y ahora, hizo el milagro.

También esta anécdota condujo a algunas de mis lecturas posteriores sobre este capítulo fascinante de la evolución en paralelo de dos grupos, anfitriones y huéspedes, en la que una a otra suministra información pareja sobre el pasado, sobre la filogenia de ambos grupos. En el breve tiempo transcurrido desde los años iniciales de los 70 del siglo pasado hasta ahora, la biología molecular ha revolcado muchos de los datos conocidos, arrinconado algunos, reafirmando otros que a su vez abren nuevos horizontes. Resulta, al respecto de lo que ahora tratamos, que el hombre, la especie humana, tiene con sus piojos una auténtica anomalía; está parasitada por dos especies de géneros diferentes de estos parásitos específicos. Gracias a la identificación y comparación entre sí de genes o de amplias áreas comunes de los respectivos genomas, los árboles que dibujan hospedadores mamíferos y piojos son esclarecedoramente paralelos: la especiación de los primeros es seguida más tarde por los segundos, lo que se traduce en el retraso de un escalón taxonómico, es decir dos familias diferentes de mamíferos comparten un mismo género de piojo. Así, en los homínidos, cada uno de los representantes que perviven en el momento presente tienen su especie de piojo, salvo el hombre. Nosotros somos una anomalía en el contexto coevolutivo, tenemos dos bien distintas: Pediculus humanus, dividida en dos ecotipos (poblaciones genéticamente adaptadas a una condición ambiental) cabeza y vestido; y el piojo del vello pubiano Pthyrus pubis. Si buscáramos una solución sencilla a esta circunstancia, podríamos pensar que fue en el hombre en la única especie en que pervivió la infestación por dos géneros de piojos del hipotético antecesor común a gorilas, chimpancés y humanos (hace unos casi 13 millones de años). Los chimpancés solo tienen un piojo, Pediculus scheaffi, los gorilas solo un piojo, Pthyrus gorillae, lo que supone que en la evolución, Pthyrus no progresó entre los chimpancés, o que Pediculus tampoco lo hizo entre los gorilas; solo en el hombre progresaron especies de ambos géneros. En la evolución, estos cambios a la carta no suelen acontecer. La circunstancia tiene que tener otro itinerario. Efectivamente, las técnicas de reloj molecular datan para la separación entre el piojo del chimpancé y el humano de la cabeza un tiempo de 6,3 millones de años y la media estimada para la separación entre la ladilla humana (Pthyrus pubis) y el piojo del gorila (Pthyrus gorillae) de solo 3,3 millones de años, es decir, el suceso de la adaptación de la ladilla al hombre es más reciente; lo que únicamente es compatible con una transferencia horizontal de las ladillas desde el gorila al hombre. Los homínidos son consabidos depredadores; solo la caza y consumo por humanos de gorilas y la utilización de sus pieles pudo ser el origen verosímil de las ladillas, para lo cual tuvo que suceder una condición previa, la adquisición del vello pubiano, de diámetro distinto, mayor que el pelo residual de otras partes del cuerpo y el pelo de la cabeza. El pelo pubiano debió seleccionarse con posterioridad a la pérdida más útil del vello corporal -un buen método de evitar ectoparásitos- y la razón de su existencia hay que buscarla en la útil capacidad de difundir olores hormonales, y especialmente de proteger de los cambios de temperatura, del frío, un área tan sensible por la situación de la vejiga urinaria y genitales externos. Sin dimorfismo, como sí ocurre con la barba, el diámetro de este vello nuevo-adquirido fue el adecuado al piojo del gorila que así se estableció y progresó gracias a que quedó asociado a uno de los comportamientos esenciales de la especie, la reproducción y el necesario contacto en la cópula. La otra especie humana, el piojo de la cabeza, persiste asociada al pelo que necesariamente cubre el extremo cefálico, el que no debía quedar desprovisto de pelo protector, pues anterior y lateralmente están concentrados en este lugar los receptores que informan del entorno y el centro de proceso de la información y respuesta. Aquí quedaron seguros los piojos y continúan relatándonos también o confirmando el sospechado itinerario del hombre actual y antecesores en sus repetidas salidas del África materna.

El análisis geográfico del ADN mitocondrial de los piojos de la cabeza sorprendió recientemente con la existencia de al menos tres clados (linajes, asociados en este caso a la geografía que les alberga) que denominaron A, B y C. Hace, entre un millón y medio y 700.000 años, que quedó separado el clado C estante, según esta hipótesis, del A, que salió hacia el noreste y sur del continente africano. Este grupo C, pequeño piojo negruzco de la cabeza, posiblemente relicto, persiste en África central, de Senegal a Etiopía, más una población en Nepal. El clado A, en un tiempo entre los 550.000 y 110.000 años, se difundió por el mundo entero, encontrándose hoy en todos los continentes, incluido África, tanto en el Norte Mediterráneo como en el Sur, donde cuenta con características que posiblemente señalan su origen y aislamiento geográfico en el fondo de saco continental. Su salida hacia el noreste le permitió llegar a todos los continentes, incluyendo América del Sur, como se ha podido comprobar en liendres de momias de Brasil con más de 10.000 años de antigüedad o en la momia del Niño (Príncipe Inca) del Cerro El Plomo en Chile, anterior asimismo a la llegada de los conquistadores españoles. Por cierto, en esta momia se encontró también una triquina, pero esta historia pudiera ser el motivo de otro apunte. La presencia en América del Sur del clado A pudiera obedecer a una de las invasiones americanas del hombre a través del puente intermitente del Bering. Además, para estas tierras, otra población humana debió de cruzar el puente con Asia trayendo otro piojo, el clado B, de unos 170.000 años de antigüedad, posiblemente un regalo de los últimos neandertales o denisovanos con los que convivieron. Este clado B de Centro y Norteamérica, se encuentra también en Europa y Australia, donde posiblemente fue posteriormente transportado.

Solo nos queda en este discurrir por el pasado y presente echar un vistazo al otro piojo, el del cuerpo, con peor fama, ya que ha sido el transmisor de importantes bacteriosis, siempre coincidiendo con hacinamientos masivos y pésimas condiciones higiénicas en guerras y calamidades concomitantes: campos de concentración, cárceles, desplazamientos masivos obligados de poblaciones humanas; recordamos: tifus epidémico, exantemático, causado por una bacteria endocelular y de genoma reducidísimo (Richettsia prowazecki); fiebre de las trincheras, del mismo grupo bacteriano que la anterior, ocasionado por Bartonella quintana y la fiebre recurrente cosmopolita debida a una espiroqueta, Borrelia recurrentis. Durante años se ha discutido sobre si es Pediculus humanus vestimenti, al que Linneo llamó Pediculus humanus humanus, una especie distinta al piojo de la cabeza, señalándose alguna diferencia morfológica inconstante y la posible ausencia de espermateca, lo que obligaría a las hembras a mayor movilidad en busca de sexo y, por ello, mayor prolificidad, así como el distinto comportamiento, la puesta de las liendres en las fibras textiles, bajo las costuras de la indumentaria. No parece que se pueda considerar hoy una especie diferente, ya que experimentalmente se pueden reproducir entre sí, con descendencia fértil, aunque en condiciones naturales parece que no lo hicieran, como se comprueba en algunas pediculosis humanas dobles, de cabeza y vestido. Lo cierto es que los piojos del cuerpo pertenecen al clado universal A, y que no solo ellos albergan los patógenos antes mencionados, también se encuentran en los piojos de la cabeza. Como, casi siempre, no son los pobres piojos los culpables directos; es el comportamiento humano cruel la causa desencadenante de las enfermedades que transmiten.

Como es habitual, a lo largo de este apunte hemos transitado desde la anécdota que refresca recuerdos (solo lo agradable se recuerda, ¡qué suerte de memoria selectiva!) a la categoría, la amplísima información que sobre el hombre y su discurrir por la tierra en el último millón de años proporcionan estos insectos. Creo que merece la pena asomarnos de nuevo a este parasitismo humano persistente, que no tiene nada de horrible, ni peligroso; es solo uno de nuestros compañeros de viaje. El prodigioso viaje de la evolución.